「なんで学校に行きたくないの?」

そう聞いても、子どもは「なんとなく……」としか答えない。

本人も理由がわからず、親もどうすればいいのか分からない。 この「原因がわからない不登校」に悩む保護者はとても多いです。

けれど、実は「原因がわからない」のではなく「整理できていないだけ」という場合がほとんどです。

この記事では、不登校経験者の私が、当時「なんとなく行きたくなかった」気持ちの正体と、親ができるサポートのヒントをお伝えします。

「原因がわからない不登校」とは?

子どもが「不登校の原因がわからない」と感じることは、決して珍しくありません。

「原因がわからない」というのは、原因が小さい・思い当たらないから出る発言ではありません。実は「原因がたくさんある」からこそ起こるのです。

子どもの生活には、人間関係・勉強・体調・家庭環境など、たくさんの要素が絡み合っています。

本人の中では「何が一番つらいのか」が分からないため適切な言語化ができず、結果として「なんとなく」という言葉しか出てこなくなるのです。

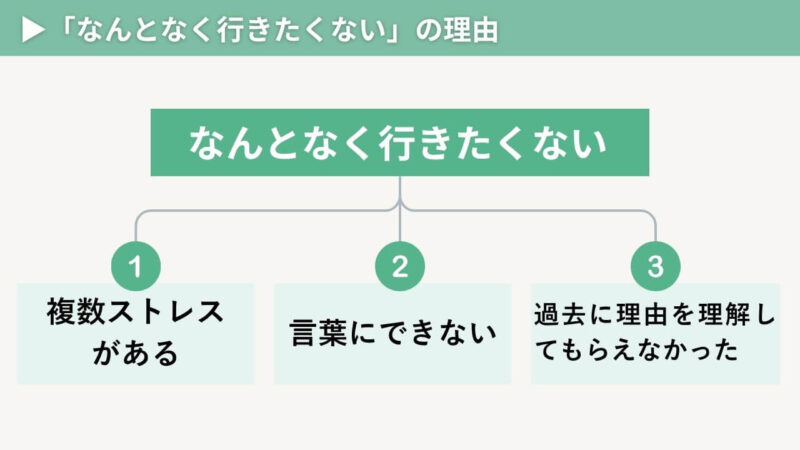

心理的には、次のような状態にあります:

- 複数のストレスが混ざり、整理ができない

- 言語化する余裕がない

- 過去に理由を説明しても理解されなかった経験がある

つまり、「原因がわからない」は、「頭では整理できないほどつらい状態」のサインでもあります。

子どもが「なんとなく」としか言えない3つの理由

① 複数のストレスが混ざり、整理ができない

授業の内容、人間関係、部活動、家庭での疲れなど、複数の小さなストレスが重なって不登校になるケースも多いです。 どれか1つが原因ではなく、複合的な要因が絡んでいるため「特定できない」と感じるのです。

②言語化する余裕がない

ストレスや不安を感じていても、自分の中で「何が原因か」を言葉にできない状況です。 特に思春期の子どもは、感情を分析する力がまだ十分に育っていません。結果的に、「何がつらいのか自分でも表現できない」→「なんとなく行きたくない」となります。

③過去に理由を説明しても理解されなかった

過去に「そんなの気のせい」「わがままじゃない?」と否定された経験があると、本音を話すことを避けるようになります。

「話しても無駄」と思えば、子どもは「なんとなく」という言葉で会話を終わらせようとします。

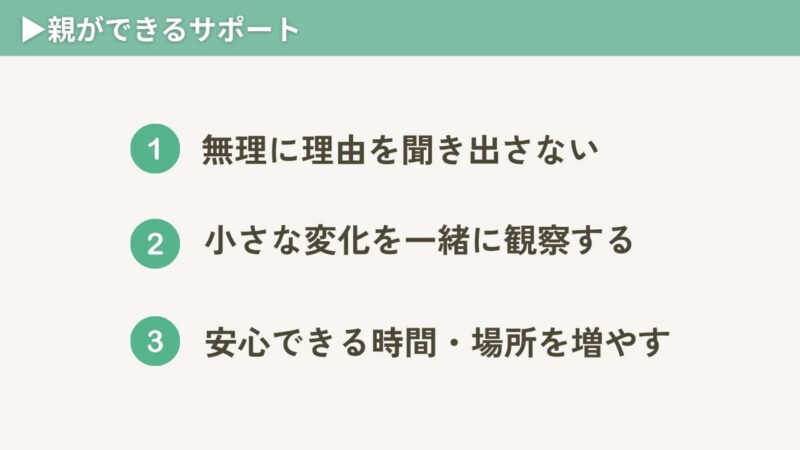

不登校の「原因がわからない」ときに親ができるサポート

① 無理に理由を聞き出さない

「どうして行けないの?」と繰り返し聞くよりも、「最近どう感じてる?」「疲れてない?」など、感情に寄り添う質問をしましょう。子どもが安心して話せる空気を作ることが、原因を見つける第一歩です。

② 小さな変化を一緒に観察する

毎朝の表情、体調、口数、食欲など、小さなサインを記録してみてください。

客観的に見ることで、「どんな日に行けなくなるのか」が見えてきます。

③ 安心できる時間・場所を増やす

無理に登校を促すよりも、まず「心の充電」を優先しましょう。 家庭の中で安心できる時間を過ごすことで、再び学校や社会に向き合うエネルギーが戻ってきます。

不登校経験者の体験談:「なんとなく」が生まれた背景

私は高校生のとき、なぜか毎週金曜日になるとどうしても学校に行けなくなりました。

親に理由を聞かれても、「なんとなく……」としか言えませんでした。

しばらく経ってから、当時の記憶を頼りに思い返すと:

・金曜日は特に苦手な授業が多かった

・1週間の疲れが溜まっていて集中力が落ちていた

・クラスメイトや教師も疲労のピークで、教室がイライラした空気になりやすかった

など、複数の原因が重なっていたことに気づきました。当時は問題の重なりに気づけず表現できなかったため「自分でもわからない」という感覚になっていたのだと理解できました。

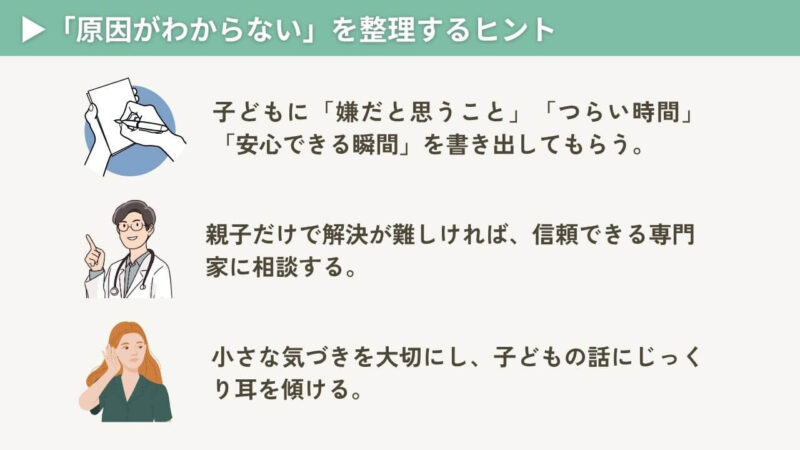

「原因がわからない」を整理するヒント

子どもの不登校の原因を一気に特定しようとする必要はありません。まずは、次のようなステップで整理してみてください。

- 子どもに「嫌だと思うこと」「つらい時間」「安心できる瞬間」を紙に書き出してもらう

- 親子だけで解決が難しければ、信頼できる専門家に相談する

- 小さな気づきを大切にし、子どもの話にじっくり耳を傾ける

子どもの「わからない」は、決して悪いことではなく、整理中の段階なのです。少しずつ課題を整理すれば、具体的な対策が立てられるようになります。

まとめ|「わからない」は心のSOSサイン

不登校は「怠け」ではなく、「心の回復期間」です。原因がわからないのは、本人が今もがきながら整理している途中だからです。

保護者ができるのは、「どうすればまた行けるか」ではなく、「どうすれば安心できるか」を一緒に考えることです。

焦らず、話を聞き、安心できる居場所を守る。 それが、子どもが再び前に進む力につながります。